Was im Gehirn bei einer Posttraumatischen Belastungsstörung passiert – und wie EMDR wirkt

Bei der Begleitung von Individuen arbeite ich vor allem mit Narrative Exposure Therapy (NET) und Eye Movement Desensitization & Reprocessing (EMDR).

Beide Verfahren gehören zu den wissenschaftlich am gründlichsten geprüften Kurzzeitbehandlungen für Angststörungen und traumatische Belastungen. NET ordnet einzelne Erinnerungsfragmente in eine zusammenhängende Lebensgeschichte ein; EMDR desensibilisiert die emotionale Überladung traumatischer Bilder durch gezielte bilaterale Stimulation.

Immer wieder tauchen dabei Fragen auf:

Wie genau wirkt EMDR im Gehirn?

Welche Regionen sind beteiligt, und was tun sie?

Ist das wirklich mehr als ein „links–rechts-Augenspiel“?

Trauma – eine kurze Annäherung

Trauma bezeichnet kein Ereignis an sich, sondern die innere Reaktion darauf. Entscheidend ist, dass eine Situation als

lebensbedrohlich oder massiv gefährdend,

hilflos – ohne realistische Handlungsoption, und

überwältigend – jenseits des gewöhnlichen Stress-Puffers

erlebt wird. Das Nervensystem schaltet dann in Sekundenbruchteilen auf Höchstbetrieb: Herzfrequenz, Atem- und Muskelspannung steigen, Stresshormone überfluten den Körper. Diese Alarmreaktion ist zunächst sinnvoll – sie erhöht Überlebenschancen.

Nach einem einmaligen Schock fährt der Organismus normalerweise herunter, wenn das Ereignis vorbei ist: Das hormonelle Gleichgewicht stellt sich wieder ein, der Schlaf normalisiert sich, das Erlebnis wird in den autobiografischen Speicher eingeordnet. Drei natürliche “Puffer” erleichtern diesen Prozess:

genügende Zeit zum Verarbeiten,

soziale Unterstützung, die Sicherheit signalisiert,

erholsamer Schlaf, der Eindrücke sortiert.

Wann wird ein Trauma zu einer Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS)?

Kommt es zu wiederholten oder besonders extremen Ereignissen – oder fehlen die genannten Puffer –, bleibt das Stresssystem auf „An“ stehen.

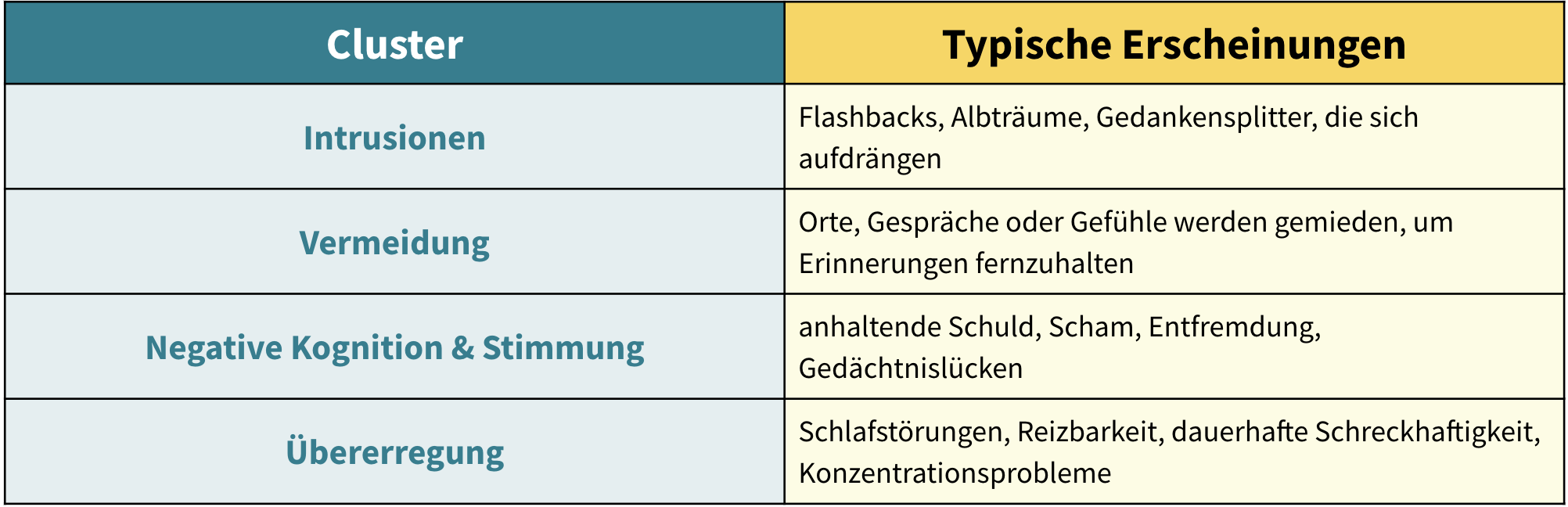

Vier Symptomcluster zeigen, dass sich eine PTBS entwickelt:

Bestehen diese Muster länger als vier Wochen und beeinträchtigen Alltag oder Beziehungen, diagnostiziert man eine PTBS. Bei manchen Betroffenen treten zusätzlich dissoziative Zustände auf: die Umwelt wirkt unwirklich, der eigene Körper fremd.

Warum die Dauer entscheidend ist

Die offizielle Vier-Wochen-Grenze markiert den Übergang von der akuten Stressreaktion zur Störung. Sie zeigt an, dass das Gehirn die bedrohliche Erfahrung nicht in den normalen Gedächtnisprozess integrieren konnte. Stattdessen bleibt die Alarmantwort – gesteuert vor allem durch Amygdala, Thalamus und Stressachsen – dauerhaft aktiv. In der Folge geraten auch Schlaf, Immunsystem und Herz-Kreislauf-Regulation aus dem Gleichgewicht.

Genau hier setzen NET und EMDR an: NET hilft, die Fragmente der Erinnerung kohärent in die Lebensgeschichte einzubetten; EMDR senkt die emotionale Überladung, indem es zentrale Alarmzentren herunterreguliert und präfrontale Steuerung stärkt. Warum das funktioniert und welche Gehirnregionen beteiligt sind, schauen wir uns im nächsten Abschnitt an.

Was bei traumatischen Ereignissen in unserem Gehirn passiert

Viele Menschen stellen sich beim Stichwort Trauma noch ein stark vereinfachtes Bild vor – etwa ein „Reptiliengehirn“, das reflexhaft zwischen Kampf und Flucht entscheidet, oder zwei Hirnhälften, die bei Belastung „nicht miteinander reden“. Solche Metaphern sind anschaulich, greifen aber zu kurz. Tatsächlich läuft in Sekundenbruchteilen eine hochkomplexe Kaskade ab, bei der mehrere Schaltstellen zusammenarbeiten.

Die Alarmzentrale springt an

Amygdala und Thalamus bilden den schnellsten Weg.

Thalamus leitet rohe Sinneseindrücke auf zwei Bahnen weiter:

„Express-Route“ direkt zur Amygdala (≈ 12 ms)

„Detail-Route“ zu sensorischen Kortexarealen (≈ 30–40 ms)

Amygdala prüft: Gefahr – Ja oder Nein? Fällt das Urteil auf „Ja“, sendet sie Signale an

den Hypothalamus → Sympathikus, Adrenalin, Herzfrequenz

den Hypophysen-Nebennieren-Weg → Cortisolfreisetzung

den Periaquäduktalen Graubereich → Muskelanspannung, Starre oder Flucht

Die gesamte Körperchemie wird in Millisekunden auf Überleben umgestellt.

Kontextmarkierung gerät ins Stocken

Gleichzeitig versucht der Hippocampus, das Geschehen zeitlich und räumlich einzuordnen (Wo? Wann? Mit wem?). Unter hoher Cortisoldosis arbeitet er jedoch nur eingeschränkt. Folge: Die Erinnerung wird schlecht vernetzt – sie bleibt als Fragment oder „Standbild“ bestehen, das später plötzlich wieder auftauchen kann (Flashback).

Regulation fällt aus

Der ventro- und dorsolaterale Präfrontalcortex (vmPFC/dlPFC) bremst normalerweise die Amygdala und hilft, Handlungsoptionen abzuwägen. Unter maximalem Stress sinkt dort die Durchblutung; die kognitive Kontrolle wird „heruntergefahren“. Deshalb fühlt sich ein Trauma nicht nur bedrohlich, sondern auch unsteuerbar an.

Körperwahrnehmung wird verzerrt

Die Insula meldet interne Signale (Herzschlag, Atmung, Magengefühl). Wird sie mit Alarmmeldungen überschwemmt, können einfache Körpersensationen Panik auslösen. Manchmal hilft das Gehirn sich mit Dissoziation: Es koppelt Körperempfinden oder Umweltwahrnehmung partiell ab, um die Überflutung zu dämpfen.

Gewohnheiten und Selbstbild verändern sich

Caudatus und andere Basalganglien speichern rasch neue „Wenn – dann“-Routinen, etwa „Knall = ducken“.

Der Precuneus (Teil des Default-Mode-Netzwerks) verarbeitet Selbstbild und Tagträume. Bei andauernder Alarmbereitschaft kreisen Gedanken unkontrolliert um das Ereignis; das Gefühl für Gegenwart und Zukunft verflacht.

Wie aus Akutstress eine PTBS wird

Normalerweise fährt das System innerhalb von Tagen herunter: Cortisol sinkt, Schlafphasen sortieren Erlebtes, soziale Nähe signalisiert Sicherheit. Fehlen diese Puffer oder reihen sich weitere Belastungen aneinander, bleibt die Alarmkaskade aktiv. Typische Folgen:

Intrusionen – das Fragment springt unwillkürlich ins Bewusstsein.

Vermeidung – alles Mögliche wird gemieden, um keinen Alarm auszulösen.

Übererregung – Schlaf fehlt, der Körper bleibt in Hab-Acht-Stellung.

Negative Stimmung & Dissoziation – Selbstwert und Zugehörigkeitsgefühl bröckeln.

Persistiert dieses Muster länger als vier Wochen, spricht man von einer Posttraumatischen Belastungsstörung.

Die zentralen Gehirnregionen im Überblick

BOLD-fMRT – wie wir Aktivität sichtbar machen

Der Begriff BOLD steht für Blood Oxygen Level Dependent. Immer wenn Nervenzellen stärker feuern, steigt ihr Sauerstoffbedarf. Das Blut, das diese Region versorgt, enthält kurzzeitig weniger Sauerstoff – ein winziger, aber messbarer Unterschied im Magnetfeld. Die funktionelle Magnetresonanztomographie (fMRT) nutzt genau diese Schwankung:

Schnappschuss-Serie Der Scanner erstellt alle zwei bis drei Sekunden dünne Schichtbilder des ganzen Kopfes.

Vergleich zweier Zustände Man misst abwechselnd Basiszustand (z. B. neutrales Bild) und Aktivierungszustand (z. B. Angstgesicht).

Subtraktion Wo der Sauerstoff-Kontrast im Aktivierungszustand höher ist, liegt mehr neuronale Arbeit vor.

So lassen sich Vor-/Nach-Vergleiche erstellen: Welche Areale bremsen nach einer Therapie ab? Welche nehmen an Steuerungsaufgaben zu? Das Verfahren liefert keine millimetergenaue Zellkarte, aber es zeigt präzise, welche Netzwerke sich gemeinsam verändern – und das genügt, um Wirkmechanismen von EMDR sichtbar zu machen.

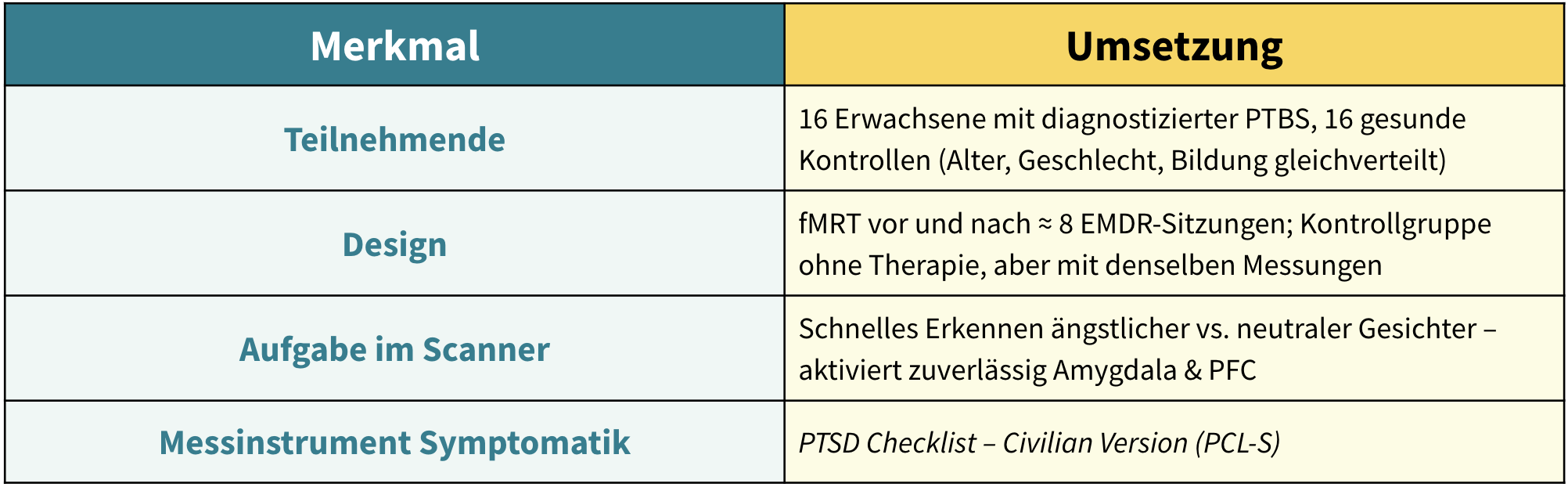

Die Rousseau-Studie (2019) – EMDR unter dem Scanner

Kernausbeute der Bildgebung

Ergebnis auf einen Blick: Nach der EMDR-Serie waren die PCL-S-Werte unter der klinischen Schwelle, die Alarmareale feuerten weniger, und die präfrontalen Bremsnetze arbeiteten wieder auf Normalniveau.

EMDR – Herkunft, internationale Anerkennung und therapeutischer Prozess

Herkunft und Entwicklung

Die Methode geht auf Dr. Francine Shapiro zurück, die 1987 zufällig bemerkte, dass schnelle Augenbewegungen die Belastung störender Erinnerungen verringern können. Aus dieser Beobachtung entwickelte sie ein manualisiertes Protokoll, das sie 1989 erstmals veröffentlichte und 1991 unter dem heute gebräuchlichen Namen Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) etablierte. Schon früh entstand ein weltweites Ausbildungs- und Forschungsnetzwerk; in Deutschland führte Arne Hofmann EMDR 1991 ein, seit 2014 ist es hier Bestandteil der Psychotherapie-Richtlinie. emdria.orgde.wikipedia.org

Internationale Leitlinien und Empfehlungen

Damit gehört EMDR heute zu den weltweit bestuntersuchten Psychotherapien für posttraumatische Belastungsstörungen – bestätigt von Gesundheitsbehörden, Fachgesellschaften und militärischen Versorgungssystemen gleichermaßen.

EMDR verläuft nicht improvisiert, sondern in acht aufeinanderaufbauenden Phasen, die jede Sitzung klar strukturieren. Nach der Anamnese und dem Ressourcenaufbau – hier lernt die Klientin oder der Klient Selbstberuhigungs-Skills, um jederzeit in einen sicheren inneren Zustand zurückkehren zu können – startet die eigentliche Traumabearbeitung.

Jede Phase hat einen eigenen Zweck und definierten Endpunkt:

Anamnese & Behandlungsplanung – Lebens- und Traumageschichte erfassen; Indikation prüfen.

Stabilisierung / Ressourcenaufbau – innere & äußere Sicherheit herstellen, Selbstberuhigung üben.

Zielauswahl – das belastendste Bild („Target“) samt negativer Selbstüberzeugung definieren.

Desensibilisierung – Target aktivieren + bilaterale Stimulation (Augenbewegungen, Töne oder Tap-Rhythmus).

Installation – ein passendes positives Selbst-Statement verankern.

Körper-Scan – nach Restspannung suchen und, falls nötig, weitere Durchgänge.

Abschluss – Sitzung sichern, Selbstberuhigung prüfen.

Re-Evaluation – zu Beginn der folgenden Stunde prüfen, ob Belastung dauerhaft gesunken ist.

Neurobiologische Wirkmechanismen (Kurzfassung)

Arbeitsgedächtnis-Last – Augenfolgen beanspruchen denselben Speicher wie das Trauma-Bild; dessen Intensität nimmt ab.

Orienting Response – Rhythmisches Links-Rechts signalisiert Sicherheit; Amygdala-Alarm sinkt, Thalamus filtert wieder feiner.

Top-down-Reaktivierung – Der ventromediale Präfrontalcortex gewinnt Kontrolle über die Amygdala, der Hippocampus kann das Ereignis mit Zeit- und Ortsstempel integrieren.

Durch dieses Zusammenspiel reduziert EMDR messbar Übererregung, löst fragmentierte Erinnerungen in kohärente Narrative auf und stärkt die kognitive Selbstregulation – ein zentraler Grund, warum internationale Leitlinien das Verfahren heute konsequent empfehlen.

Was EMDR bewirkt

EMDR greift gleich an mehreren Stellen in das Informations- und Gefühlssystem des Gehirns ein – genau das macht die Methode so wirksam. Zum einen lässt sie sich als aufdeckendes Verfahren nutzen: Wenn Betroffene nicht mehr genau erinnern können, was geschehen ist, hilft die bilaterale Stimulation, verschüttete Gedächtnisfragmente behutsam an die Oberfläche zu holen und in einen verstehbaren Zusammenhang zu bringen. Zum anderen arbeitet EMDR zielorientiert – die Sitzung fokussiert ein klar definiertes Ereignis oder die begleitenden „Nebenschauplätze“ (etwa den Anblick der Unfallstelle, den Geruch von Rauch, das Geräusch der Sirene).

Darüber hinaus eignet sich EMDR auch für zukünftige Szenarien, die Angst machen – beispielsweise bevorstehende Arztbesuche, Flugreisen oder öffentliche Auftritte. In diesem „Future Template“ wird die erwartete Situation im geschützten Therapieraum mental durchlebt, während die Augenbewegungen das Stressniveau senken und ein positives Bewältigungsbild verankern.

Ob als Spurensuche in die Vergangenheit, als punktgenaue Bearbeitung eines Traumas oder als Vorbereitung auf kommende Herausforderungen: In allen Varianten nutzt EMDR dieselben neurobiologischen Mechanismen – es beruhigt das Alarmnetzwerk, stärkt kognitive Kontrolle und verknüpft belastende Inhalte mit einem Gefühl von Sicherheit. Die folgenden Abschnitte zeigen, wie sich diese Wirkung konkret auf drei Ebenen – Verstehen, Hoffnung und Handeln – entfaltet.

Verstehen: Eine Posttraumatische Belastungsstörung ist keine Charakterschwäche, sondern eine nachweisbare Fehlregulation des Stresssystems. Bildgebende Verfahren zeigen deutlich, dass bei Betroffenen vor allem die Amygdala im Alarmmodus, der Thalamus im Reiz-Übertragungssturm und die präfrontalen Bremssysteme in Unterfunktion sind. Wer diese neurobiologische Grundlage kennt, erlebt seine Symptome als erklärbar – Schuld- und Schamgefühle verlieren an Gewicht, häufig schon bevor die eigentliche Desensibilisierung beginnt.

Hoffnung: Das erwachsene Gehirn bleibt formbar. Bereits nach wenigen EMDR-Sitzungen lassen sich in denselben Scans Normalisierungen der genannten Netzwerke beobachten. Parallel nehmen im Alltag Albträume, innere Anspannung und Konzentrationsprobleme spürbar ab. Die Erfahrung, eine belastende Szene ohne Überflutung verarbeiten zu können, stärkt die Selbstwirksamkeit – ein entscheidender Schutzfaktor gegen Rückfälle.

Handeln: Bestehen Intrusionen, Vermeidung und Übererregung länger als vier Wochen, empfehlen alle einschlägigen Leitlinien eine traumafokussierte Kurzzeittherapie; EMDR steht hier an erster Stelle. Das klar strukturierte Acht-Phasen-Protokoll ermöglicht ein punktgenaues Vorgehen: zuerst Stabilisierung, dann gezielte Bearbeitung, schließlich Integration. Dank der festen Abschluss- und Re-Evaluation-Schritte ist jede Veränderung objektiv dokumentierbar, und der gesamte Prozess bleibt transparent – für Therapeutin und Klientin gleichermaßen.

Schlussgedanke

„Die Emotion wird zur Information.“ – Dieser Satz fasst den Kern von EMDR prägnant zusammen. Ob wir mit EMDR in die Vergangenheit reisen, um verstreute Erinnerungsfragmente einzusammeln, ein einzelnes Schockerlebnis direkt entladen oder ein künftiges Szenario angstfrei vorwegnehmen – das Prinzip bleibt identisch: Wir geben dem Gehirn jene rhythmische Doppelspur, auf der es Belastendes neu sortieren kann.

EMDR löscht nichts Vergangenes und überschreibt keine innere Festplatte; vielmehr verwandelt die Methode rohe Alarmenergie in verständliche, einordbare Daten. Die Sirenen von Amygdala und Thalamus verstummen, der präfrontale Kortex übernimmt wieder die Regie, und der Hippocampus legt das Geschehen an den richtigen Platz in der Zeit. Die Erinnerung bleibt Teil unserer Geschichte, verliert jedoch ihre Macht. Lähmende Emotion wird nutzbare Information – und es entsteht neuer Raum für Gegenwart und Zukunft.